Возраст удивительного города, ставшего колыбелью российского флота, насчитывает свыше четырехсот лет. Словно мудрый старец, он хранит в памяти каждое значимое историческое событие, легенду и судьбу. В этом убедились сотрудники «Новохоперск-АГРО-Инвест», «АгроИнвест-Новохоперский элеватор», «АгроИнвест-Моршанский элеватор» и «АгроИнвест-Ракшинский элеватор», которые вместе с детьми посетили семейные экскурсии в Воронеже 27 июня и 4 июля. Проехав по главным улицам города с экскурсоводом, гости узнали множество уникальных фактов о столице Черноземья и увидели ее главные достопримечательности. Перед ними предстал самобытный, яркий и красочный город.

Крепость на берегу реки

Историческое сердце города бьется в районе главного корпуса Воронежского государственного университета (ВГУ). Именно здесь, в 1586 году, по указу царя Федора Иоанновича была заложена крепость. Ее мощные стены должны были защитить южные рубежи России от набегов крымских татар и Речи Посполитой. Идея создания пограничных станций возникла еще при Иване Грозном, и его наследник реализовал этот проект, основав Воронеж и Ливны на расстоянии 300 километров от Оки, чтобы позже сделать Большую засечную черту.

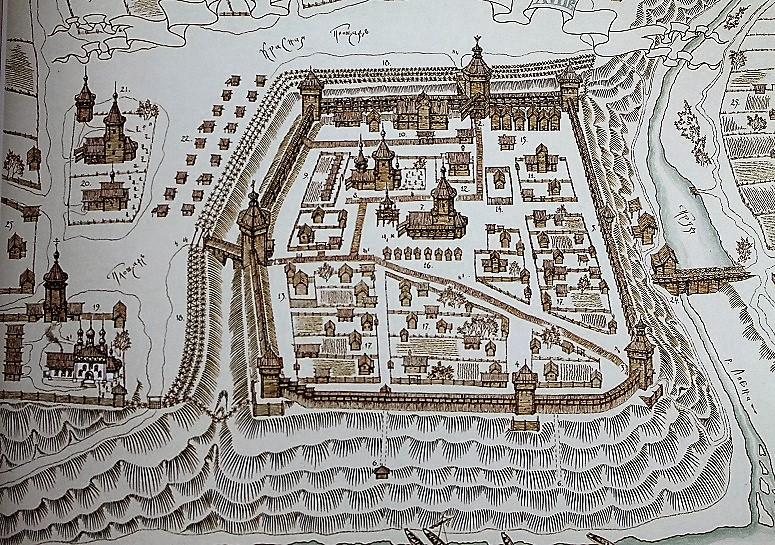

Все города-крепости тогда строилась по единому чертежу. Три башни, соединенные стенами из срубов высотой около 20 метров, засыпанных землей, окружали внутренний пояс укреплений, который именовался «кремлем».

На территории крепости в 4000 квадратных метров располагались канцелярия воеводы, соборная церковь и помещения для хранения зерна, пороха и оружия. Внешний «острог» оборонительного города представлял собой сооружение из башен и стен в виде вертикально вкопанных в землю бревен высотой 5–7 метров. На территории города располагались архиерейский двор Воронежской епархии, Благовещенский собор и еще 5 церквей.

Место для Воронежа-крепости выбрали удачное: с трех сторон — крутые склоны, с четвертой вырыли глубокий ров с частоколом. На одной из башен с воротами висел предупреждающий колокол для оповещения о врагах, который меняли раз в год. Настолько частыми были набеги.

В 1590 году в город прибыли черкасы — наемники, служившие польскому королю. Они представились союзниками и получили разрешение остаться на ночлег. Ночью предатели подожгли крепость, убив воеводу и многих жителей. Четыре долгих года ушло на восстановление разрушенных укреплений. В 1613 году во время Смуты крепость отразила нападение отряда атамана Ивана Заруцкого. А спустя всего четыре года ее неприступные стены выдержали осаду пятитысячного войска черкасов. Только после строительства Белгородской охранной черты длиною 800 километров набеги прекратились.

Под городом были прорыты подземные ходы, ведущие к городским церквям и к реке. Эти туннели предназначались для обеспечения водой защитников крепости в случае осады. Об этом доподлинно стало известно в 1950-х годах при строительстве главного корпуса ВГУ, когда были обнаружены древние туннели длиной более 130 метров, по которым мог передвигаться целый отряд с телегами.

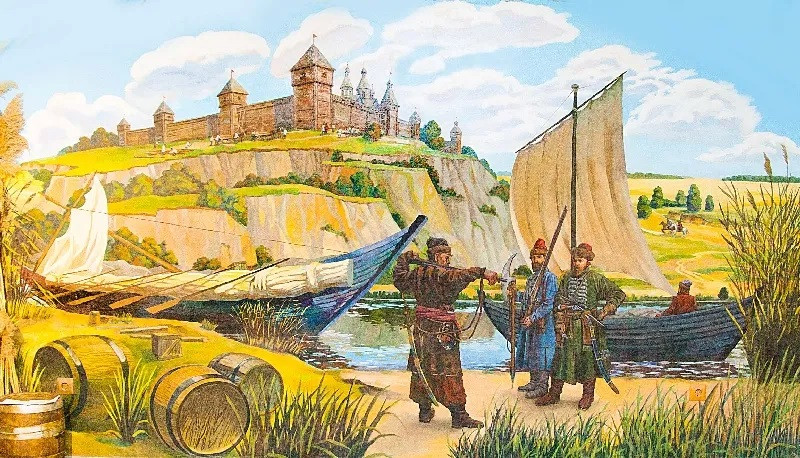

В мирное время деревянные стены сооружения обветшали, в них появились дыры, через которые горожане прогоняли скот, и к концу XVII века крепость утратила военное значение. В Воронеже началось строительство малых судов — стругов и дощаников, которые использовались для транспортировки товаров и дипломатических миссий. Эти уникальные плавсредства могли быстро маневрировать и даже обгонять галеры благодаря привязанным к бортам камышам и веткам.

Градостроительство по-царски

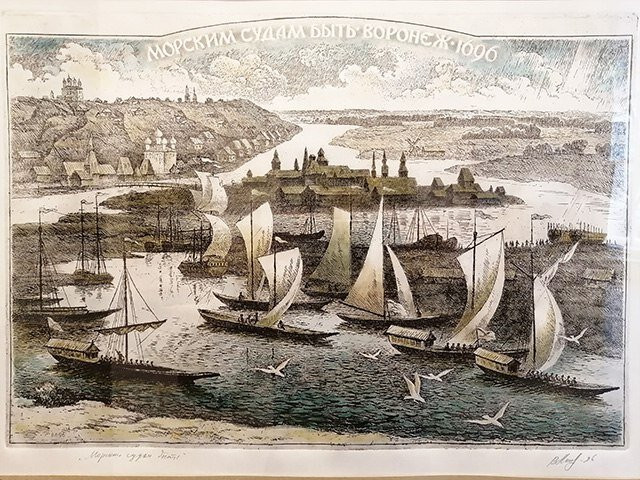

В 1696 году император-реформатор Петр I, прослышав об опыте местных мастеров в строительстве речных судов, приехал в Воронеж с целью превратить провинциальный городок в настоящую родину российского флота. Под его руководством местность стала развиваться как центр кораблестроения. Царь организовал систему кумпанств для строительства флота. Согласно указу, ответственными за постройку кораблей назначались землевладельцы, имевшие более 100 крестьянских дворов. Петр Алексеевич запретил самовольную вырубку леса под страхом смертной казни и внедрил использование пил. Кроме того, позаботился о здоровье рабочих, приказав разместить в городе лекарей. Именно при нем город расцвел: появились виноградные сады, начали строиться пивные заводы. Когда в Костенсках нашли древние кости, царь отправил туда солдат для проведения первых археологических раскопок. А сам Воронеж в общей сложности более чем на 500 дней стал неофициальной столицей огромной империи, откуда по всей стране рассылались указы.

За время царствования императора в Воронеже было спущено на воду около 215 кораблей первого в истории России регулярного военно-морского флота. И сам Петр I работал наравне с мастерами: без устали трудился на верфи, разрабатывал чертежи для постройки судов, в том числе для легендарного корабля «Гото Предестинация» («Божье Предвидение»), действующая историческая копия которого сейчас находится на Петровской набережной и является музеем. Так Воронеж превратился из приграничной крепости в колыбель российского флота, а имя великого самодержавца навсегда вписалось в его историю.

Путь к звездам

Более поздний Воронеж прославился достижениями людей. В истории человечества есть особые даты, и одна из них — 12 апреля 1961 года. В этот день мир замер в ожидании чуда. Юрий Гагарин стал первопроходцем околоземной орбиты, а СССР — первой страной, отправившей человека в космос. Невероятно то, что воронежские инженеры поспособствовали свершению этого легендарного события. В конструкторском бюро предприятия ОКБ-154 (ныне конструкторское бюро химавтоматики, КБХА) проектировался однокамерный жидкостный ракетный двигатель РД-0109, способный преодолеть земное притяжение. В агрегате меньше человеческого роста умещались фантастические показатели: давление в 50 атмосфер, тяга 5,5 тонны и температура свыше двух тысяч градусов. Именно этот двигатель стал сердцем третьей ступени ракеты «Восток».

Когда с орбиты донесся веселый голос Гагарина «Косберг сработал!», вся страна поняла — воронежские инженеры справились с задачей. Даже американцы поначалу не поняли, что «Косберг» — это не название устройства, а фамилия Семена Ариевича — главного руководителя проекта и одного из создателей чудо-двигателя.

Сегодня в музее КБХА хранится копия легендарного РД-0109, а в банковской ячейке — автограф космонавта, подаренный инженеру после приземления. На газетном листе простым карандашом начертано: «С.А. Косбергу за третью ступень». Так Воронеж стал частью великой космической одиссеи человечества.

Наследие гениев

Город по праву гордится тем, что стал родиной трех выдающихся нобелевских лауреатов. Здесь в 1870 году родился писатель Иван Бунин. На рубеже веков к поэту пришла литературная известность после выхода в свет нескольких произведений, в числе которых рассказ «Антоновские яблоки» и сборник стихотворений «Листопад». В 1933 году тонкий артистический талант и способность воссоздать типичный русский характер были отмечены Нобелевской премией. Несмотря на то, что в Воронеже Иван Алексеевич прожил не так уж и много времени, в городе есть несколько памятных мест, названных в его честь: на перекрестке улиц Плехановской и Орджоникидзе располагается сквер с бронзовой скульптурой писателя, в городе работает литературный музей и действует городская библиотека № 22. На доме, где он родился, висит мемориальная доска с его именем.

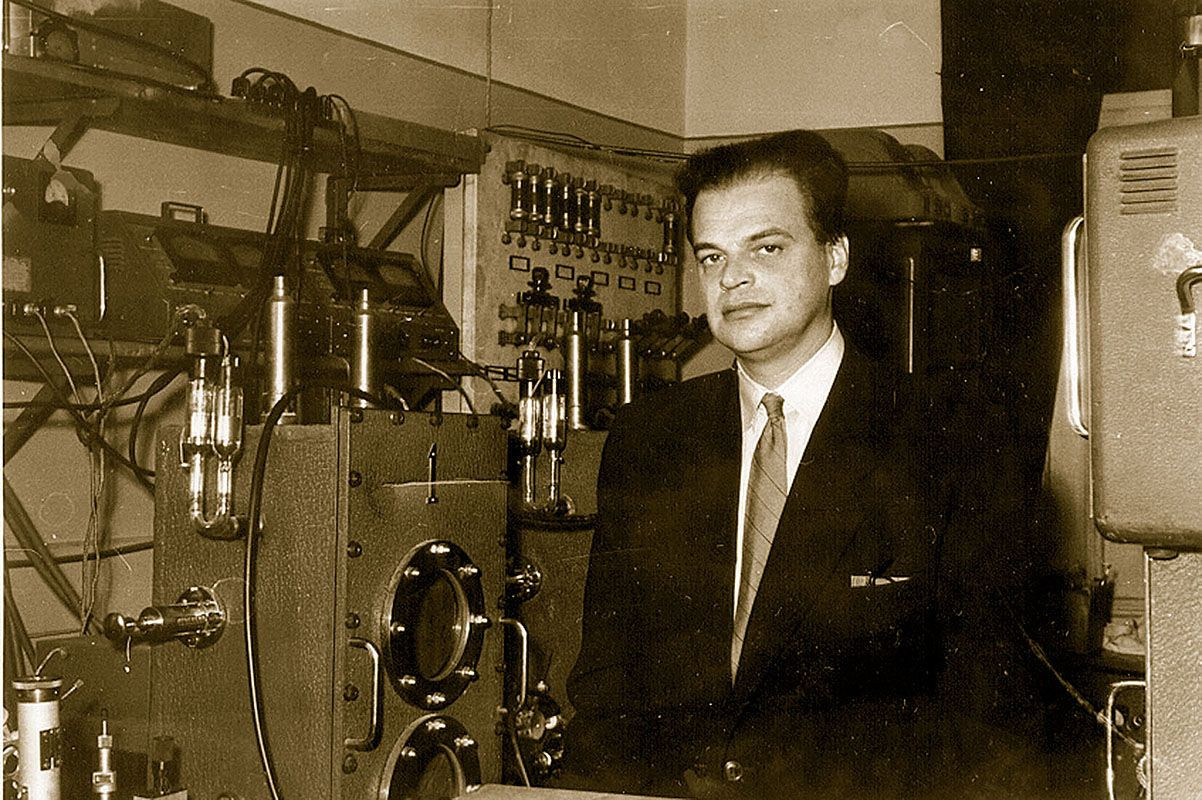

Еще один нобелевский лауреат — физик Николай Басов, один из основоположников квантовой электроники и создателей лазера. Именно в Воронеже прошли юные годы мальчика. Его отец преподавал в ВГУ, позже стал профессором Воронежского лесохозяйственного института. Николай окончил школу № 13, сейчас на месте которой находится гимназия им. Басова при ВГУ. В 1948 году молодой человек попал в аспиранты к физику Александру Прохорову. Мужчины разработали первый в мире квантовый генератор, после этого предложили эффективный метод «селективной накачки электромагнитным излучением трехуровневой системы». На ее основе действуют практически все современные лазеры — устройства, работающие в оптическом диапазоне.

Вместе со своим руководителем Николай Геннадьевич совершил открытия, которые привели к созданию мазера — квантового генератора с микроволновым диапазоном. Благодаря разработкам ученых появились системы дальней космической радиосвязи, а также оптоволоконные линии, которые сейчас используются для подключения телевидения и интернета. Лазерная техника применяется в биологии, медицине, технике, промышленности — почти во всех сферах жизни. За эту разработку в 1964 году им, а также американцу Чарльзу Таунсу, присудили Нобелевскую премию. Ее разделили, потому что физики занимались одним и тем же исследованием параллельно, не имея возможности общаться и обмениваться научными достижениями из-за железного занавеса.

Ученый Павел Черенков, родившийся в 1958 году в селе Новая Чигла Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне Таловский район Воронежской области), тоже совершил революционное открытие, которое изменило представление о физике.

В 1934 году во время наблюдений над люминесцирующими растворами солей урана под воздействием гамма-лучей он обнаружил новый тип излучения, позже названный его именем. Вместе они теоретически доказали, что свечение связано с быстрыми электронами, которые перемещаются со скоростью, большей световой в конкретной среде. Эта работа стала основой для развития оптики сверхсветовых скоростей. Сегодня именем Павла Алексеевича Черенкова названы улицы Воронежа и аллея в селе Новая Чигла, а также премия, которую с 1999 года присуждает РАН за выдающиеся достижения в экспериментальной физике высоких энергий. В сквере Ученых на Университетской площади размещены арт-объекты, олицетворяющие деятельность пяти российских и советских лауреатов Нобелевской премии. Один из них в виде лучей антенны посвящен ученому.

«Я приехала на экскурсию с маленьким ребенком. Город безумно красивый, мне все очень понравилось. Экскурсовод рассказывает замечательно, все так интересно и увлекательно! Конечно, Артем в свои 3 года вряд ли что-то запомнит, но ему все равно интересно смотреть вокруг и наслаждаться разнообразием», — прокомментировала Юлия Павловна, дочь Павла Александровича Таранова, водителя автомобиля «АгроИнвест-Моршанский элеватор».

Елена Николаева, жена Якова Константиновича Пищугина, машиниста крана автомобильного «Новохоперск-АГРО-Инвест»:

«Мне очень понравился музей Петра I. Это конечно вообще что-то. Но там нужно медленно ходить, чтобы во все вникнуть. И экскурсовод хороший, очень умный. Все интересно рассказывает. Я много нового узнала о царе. Например, что он на коньках катался и даже придумал соединить ботинок с самим коньком. Это же невероятно! Экскурсовод сказала, что он умер от мочекаменной болезни. Но, насколько я знаю, он вытаскивал моряка из воды, когда затонула лодка, и спасая человека простыл. Может быть, это была последующая болезнь? В этом он весь был. Я бы еще раз сходила в этот музей. Маленьким детям, конечно, сложно, они хотят все трогать, а вокруг столько экспонатов было! Также нам понравился зоопарк. Хищники впечатлили. Я бы не хотела с ними встретиться на свободной территории. Даже лошадь, безобидная на первый взгляд, опасна для человека».

Михаил Дмитриевич Чиликин, слесарь-ремонтник «АгроИнвест-Новохоперский элеватор»:

«Я уже бывал в Воронеже, многое видел. Приехал на экскурсию вместе с внуком Артемом, он был самым младшим из детей. Ему всё было интересно, ведь он же нигде, кроме родной улицы и садика, не был. Я только и успевал его ловить, чтобы не потерять. В зоопарке везде были, даже на карусели он покатался. Покормили нас хорошо, прям на убой! Столько еды принесли, что все уже наелись, а они всё равно несут и несут. От души покушали. Как только Артем залез в автобус, сразу уснул. Мороженного объелся и всего прочего. Он всю дорогу спал, видно, устал. Ему все очень понравилось, и родителям доложил об этом приключении».

Юлия Александровна Васильева, НУС-кладовщик «АгроИнвест-Ракшинский элеватор»:

«Хочу сказать большое спасибо «АГРОИНВЕСТ». Мы не ожидали, что нам так понравится. Думали, что будет тяжеловато в дороге, но нет, автобус был комфортабельный. Город оказался очень красивым: чистым, аккуратным, с шикарным зоопарком. Моя старшая дочь захотела тут учиться».